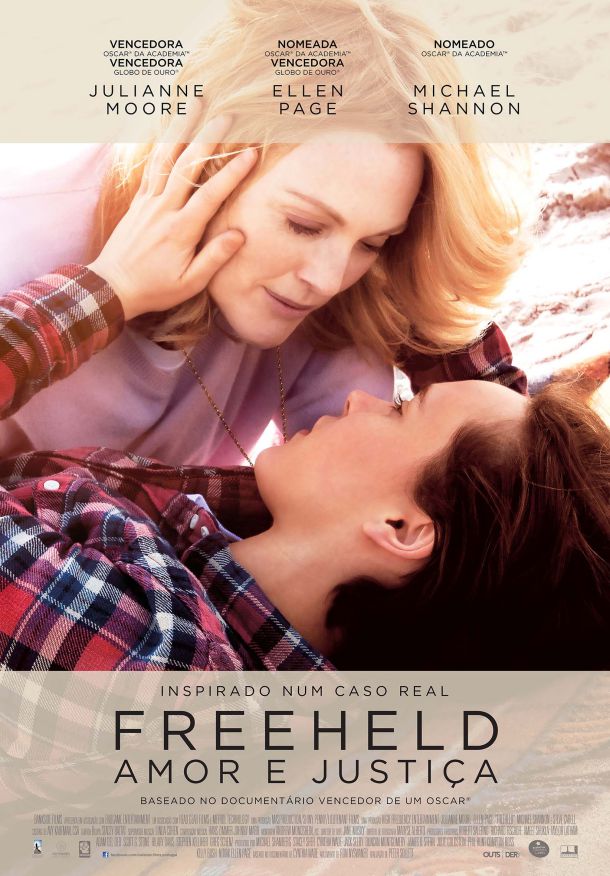

Freeheld – Amor e Justiça, em análise

Em Freeheld – Amor e Justiça, Julianne Moore e Ellen Page injetam preciosa humanidade num convencional filme de prestígio sobre a luta de um casal lésbico por justiça civil na América da década passada.

Em tempos, Freeheld – Amor e Justiça parecia estar destinado a ser um sucesso na Awards Season, mas, rapidamente depois da sua estreia no circuito dos festivais, a geral hostilidade crítica e apatia das audiências americanas levou a que esta obra fosse facilmente esquecida. No entanto, é fácil perceber a razão pela qual muitos assumiram que este filme poderia estar no caminho de várias nomeações, especialmente para as suas atrizes. Afinal, este é um projeto baseado numa história verídica e inspirado por uma curta-metragem documental galardoada com um Óscar.

Mais especificamente, Freeheld – Amor e Justiça retrata a história da agente da polícia Laura Hester (Julianne Moore) e sua parceira doméstica, Stacie Andree (Ellen Page). Na narrativa do filme, seguimos o começo e desenvolvimento da sua relação amorosa, mas o principal foco desta obra não é o romance. Na verdade, este é um drama sobre a luta pela igualdade de direitos civis, sendo que o principal conflito se manifesta na representação de como, depois de começar a definhar devido a cancro terminal nos pulmões, Laura Hester é confrontada com a recusa do seu governo local em permitir que Stacie beneficie da sua pensão depois da eventual morte de Laura, um direito que nunca seria questionado se esta se tratasse de uma relação heterossexual. Essa injustiça faz do casal um símbolo de revolta para ativistas que aparecem em massa para mostrar o seu apoio, incluindo o exuberante Steven Goldstein (Steve Carell), e conjura uma muito publicitada luta contra a decisão institucional, enquanto as protagonistas vão travando também uma trágica e fracassada luta contra a enfermidade de Laura.

Devido à desengonçada estruturação do filme e desinspirada direção, o inicial desabrochar do romance entre Laura e Stacie é muito pouco convincente, sendo vítima de um bizarro subdesenvolvimento textual. Com essa relativa falta de uma base emocional, o filme vai fragilmente cambaleando entre um desinteressante tédio e uma desastrada frieza, até que Laura recebe o seu diagnóstico e a principal ação de Freeheld pode ter início.

Lê Também: A emancipação das personagens lésbicas no Séc. XXI

Estando o pavio narrativo finalmente aceso, a história começa a ganhar terreno com a sua representação das lutas institucionais e pessoais do casal, muitas vezes encontrando uma agradável volatilidade humana nas personagens secundárias que completam o universo das protagonistas, como os colegas de trabalho de Laura ou os membros do quadro governamental responsáveis pela injusta decisão no âmago da narrativa. Surpreendentemente, o filme vai sempre mantendo uma constante distância do casal em sofrimento, uma decisão que dá os seus frutos aquando de momentos como os discursos públicos de apelos finais do seu caso que ambas fazem, que ganham bastante poder pela forma respeitosa e severa com que o filme os retrata.

A estrutura narrativa e rítmica de Freeheld é, portanto, tão fascinantemente austera como é debilitantemente clássica e convencional. Seguindo essa mesma linha, a forma do filme é quase que um tratado cinematográfico em anti estilo, sem quaisquer floreados fotográficos, elementos de design chamativos ou sonoridade minimamente dramática a marcarem presença na mise-en-scène. A apresentação é tão prosaica que quase se torna arriscada, negando os usuais paroxismos que reverberam por estes tipo de filme. Assim, Freeheld vai oferecendo uma observação completamente direta e sem prazerosos momentos de distração formalista, para o benefício e ocasional detrimento da experiência geral.

Apesar deste convencionalismo, Freeheld é uma obra que evita o sensacionalismo inapropriado ou mesmo o sentimentalismo barato. Não só no seu estilo formal, como nas suas tonalidades emocionais, o filme apresenta a sua narrativa cheia de tragédia humana com uma surpreendente reticência e reserva, como que refletindo a rejeição que as suas protagonistas apolíticas fazem de qualquer tipo de atenção pública ou simbólica fama. Talvez precisamente por essa razão, Freeheld seja um dos mais curiosos retratos de ativismo político no cinema contemporâneo americano, mostrando vários significados que esse conceito pode adotar, sua inerente complexidade e grande variedade de possíveis abordagens.

Para além de tudo isso, o filme é imensamente comovente. A sua falta de criatividade pode ser bastante perniciosa e quase sugerir a sacrílega banalidade do telefilme, mas os seus formidáveis atores conseguem telegrafar uma humanidade que é difícil de ignorar. Moore e Page são tão louváveis como seria de esperar, evitando dramatismos incongruentes e construindo retratos específicos e por vezes abrasivos das duas personagens. Tal como o texto do filme, as duas atrizes encontram as suas maiores fragilidades nas sequências iniciais do romance e os seus maiores sucessos nos grandes discursos públicos perto do final. Nessas climáticas cenas, o seu cansaço e relutância em serem iluminadas pelo holofote da controvérsia pública impedem esses mesmos momentos de serem descartáveis epítetos de histrionismo cinematográfico, e lhes permitem tornar-se em cortantes vislumbres de dolorosas e complicadas vidas humanas.

Lê Ainda: Carol, em análise

De destacar, temos ainda Michael Shannon, como o leal parceiro de Laura nas forças policiais, que oferece um incondicional apoio à sua colega no seu momento de luta e que é particularmente interessante por parecer ser um homem que nunca na sua vida tinha pensado nas causas ou na comunidade LGBT antes de ser rudemente confrontado com a injusta realidade da sua amiga. Josh Charles e Steve Carrell também têm papéis com considerável relevância, mas o texto limita o que os atores conseguem alcançar com as suas caracterizações.

Hollywood tem uma doentia tradição de construir bem-intencionadas glorificações de triunfos do progressismo político, apenas depois desses mesmos triunfos terem deixado de ser controversos e sejam abertamente tidos como esforços heroicos pela geral opinião pública. Depois dos seus vários anos em gestação, e a legalização do casamento homossexual ter sido promulgada pelo Supremo Tribunal norte-americano, parecia que Freeheld iria cair nessa mesma condição ironicamente conservadora. No entanto, com a atual tensão política que está a deflagrar nos EUA, em que alguns estados estão a tentar a todo o custo lutar contra tais progressismos, e em que o advento de um governo ultraconservador parece estar a tornar-se numa possível e imparável realidade, Freeheld voltou a ser uma obra necessária e de incalculável importância social.

É certo que os seus cineastas provavelmente desejam que o filme não seja um triunfo por estas mesmas razões, mas, descontando o seu grandioso elenco e sua fascinante austeridade, Freeheld – Amor e Justiça tem pouco para oferecer enquanto uma insular obra cinematográfica, funcionando muito melhor como um acessível objeto de ativismo e sensibilização pública.

O MELHOR – As interpretações do seu elenco de luxo.

O PIOR – A primeira metade do filme e seu retrato incrivelmente subdesenvolvido de uma relação em crescimento.

Título Original: Freeheld

Realizador: Peter Sollett

Elenco: Julianne Moore, Ellen Page, Michael Shannon, Steve Carell, Josh Charles, Luke Grimes

NOS | Drama, Biografia | 2015 | 103 min

CA