Melhores Álbuns da Década 2010-2019

Estes são os Melhores Álbuns da Década 2010-2019 que ainda quereremos ouvir daqui a dez anos, para lá de todas as modas e agendas. Porque só isso é música.

A distorção do poptimismo

A tarefa de apreciar a criatividade de uma década é um pouco distinta de listar o que de melhor saiu ao longo do ano. Mais longe ainda de ser o resultado do cruzamento das preferências pessoais de cada um (mesmo se a preferência é um dos critérios), uma lista de melhores álbuns da década é, ou devia ser, um retrato artístico e cultural de uma época. Por sabermos como é difícil construir uma imagem de uma era que seja tão fidedigna ao passado quão profícua para o futuro, quisemos esperar um pouco e fasear todo o processo de seleção e votação dos álbuns que constariam da lista. No caso desta década em particular, acresce à dificuldade geral a complicação trazida por uma recente deriva dos critérios inerentes à prática da crítica de arte, pelo menos no meio da música pop, com a qual discordamos em grande parte. Este desacordo mais profundo obrigava a uma reflexão cuidada sobre o que queríamos que esta lista de melhores álbuns da década fosse e que contributo deveria trazer à discussão.

Várias vezes chamámos a atenção para uma atual existência de critérios extrínsecos ao valor artístico a subjazer à promoção de certa música em detrimento de outra. Uma valorização excessiva dos géneros da dita música urbana (pop/R&B, hip-hop, soul, reggaeton, etc) tem deixado na sombra muito do que se fez noutros âmbitos, aparentemente fora de moda e relegado para listas de especialidade, como se de música de nicho se tratasse. É o caso do emo, pop-punk, pós-punk, pós-rock, noise-rock, etc, contra os quais parece vigorar ainda a reação negativa dos críticos à sua divulgação massificada em meados da década dos 2000, talvez devido ao sucesso do revivalismo pós-punk, à inclusão (nem sempre criteriosa) de indie e emo em séries televisas como The O.C. ou One Tree Hill, ao gosto muito discutível da maioria das bandas da terceira onda de emo e à deflagração de cópias deslavadas de bandas pós-punk de genuíno valor como os Interpol. Outros motivos, mais obscuros ainda, parecem proceder à preferência contemporânea por formas menos agressivas de rock, na órbita do dream e bedroom pop e indie-folk, geralmente de cantautores ou bandas lideradas por um elemento feminino. Sem querer sondar demasiado, parece-nos contudo que a agenda política contemporânea, aliada talvez à necessidade de uma sobrevivência comercial, não deverá ser alheia à negligência de subgéneros há muito estabelecidos na tradição do rock alternativo.

Sob a alçada desta agenda, herdada de um pós-modernismo há muito desaparecido de outras esferas da cultura, encobre-se uma erosão radical do princípio modernista da diferenciação entre obras de arte e indústria de entretenimento. Mesmo se nem sempre bem aplicado, a utilidade deste princípio parece-nos indiscutível ao criar uma tensão entre práticas distintas que se alimentam mutuamente e ao estabelecer ideais cuja prossecução e contestação são fonte de criatividade e inovação. Mas a indiscriminada discriminação de toda a discriminação que infesta o ambiente cultural do nosso tempo pretende atribuir um poder iconoclasta e revolucionário a manifestações musicais que, há uns anos atrás e para nós ainda, nunca passariam de instâncias de gosto duvidoso, vazias de qualquer significado relevante para homens de tempos e lugares distintos. Se nos objetarem que a abolição da ideia de gosto é precisamente o propósito político deste poptimismo que aqui rejeitamos, apenas podemos encolher os ombros e responder que, se o juízo de gosto for uma construção cultural elitista e inútil, ou (o que é o mesmo) todos os gostos forem igualmente defensáveis, então não são precisos críticos mas apenas os algoritmos dos serviços de streaming, que já existem e aos quais deveríamos oferecer uma alternativa. Parece-nos escusado relembrar que a atividade do crítico é procurar, ouvir, conhecer, comparar e discriminar entre o que tem e não tem valor, introduzindo leigos e caloiros na matéria a coisas que é uma pena desconhecerem. Se não for isso, resta apenas o papel de oferecer às pessoas razões para gostarem do que já gostam de qualquer maneira, o que talvez seja (isso sim) um pouco presunçoso, para além de pura e simplesmente patético.

Uma outra leitura da década

Uma alternativa é, por isso, exatamente o que quisemos propor com esta lista dos Melhores Álbuns da Década. De modo a garantir o ecletismo de uma lista que, dentro do âmbito da música pop-rock, se pretendia generalista, recolhemos um conjunto muito lato de álbuns, entre aclamados e injustamente esquecidos, provenientes de todos os géneros cultivados durante a década. Distribuímo-los por quatro grandes categorias – (i) punk, hardcore e noise; (ii) eletrónica ambiental e experimental; (iii) cantautoria, folk e dream pop; (iv) hip-hop, pop/R&B e art pop – de cada uma das quais, após extensa audição e ordenação, apurámos os melhores 25 álbuns. Reunido o conjunto dos 100 álbuns que constariam da lista procedemos então a nova audição e ordenação final.

Os critérios que nos guiaram, quer durante as eliminatórias, quer na final do campeonato, foram o valor artístico do álbum, o seu impacto histórico-cultural e a nossa preferência pessoal. Enquanto grandes exemplos de realização ou inovação do respetivo género ou até mesmo criadores de um novo género, enquanto versões originais e carismáticas de comunicação musical, teatral e literária de sentido existencial ou político relevante, enquanto contributos para o imaginário cultural, abrindo possibilidades novas de percecionar a realidade ou acrescentar à realidade, enquanto influenciadoras do modo de nos concebermos nesta década que passou, enquanto capazes de nos conquistar pessoalmente, todos estes álbuns mereceram um lugar nesta lista de melhores álbuns da década. Se a sua ordenação é sempre discutível, entre nós e até mesmo para nós, indiscutível é a afeição por cada um dos registos aqui incluídos e, embora nem todos pudessem chegar ao topo, qualquer um deles podia estar acima do lugar onde calhou. Tentámos salvaguardar aquilo que, desta década, quereríamos ainda ouvir daqui a dez anos ou que, pelo menos, não conseguiremos ouvir sem que nos venha toda esta década à mente. Sabemos bem que há ausências notórias, mas são deliberadas e não fruto de esquecimento ou desconhecimento. Esses álbuns foram todos ouvidos e reconsiderados mas o nosso juízo inicial de terem sido objeto de uma inexplicável sobrevalorização manteve-se, mesmo (ou sobretudo) passados vários anos.

Esperamos que esta lista seja um retrato daquela música da década de 2010 a 2019 com que valeu a pena conviver não só durante uns tempos, mas ainda agora e para sempre, não só por esta ou aquela classe de pessoas, mas por qualquer pessoa. Uma convivência que seja, como toda a verdadeira amizade, um desafio ao modo de nos pensarmos e à realidade, uma interpelação às profundezas do eu e àquilo que verdadeiramente deseja. Se as únicas cotas que tivemos em linha de conta foram os géneros (e apenas os musicais), foi por acreditarmos que o interesse político da arte está na sua independência política, na sua criação de um espaço onde todos nos possamos encontrar para falar do que nos une, ou do que nos separa desta unidade.

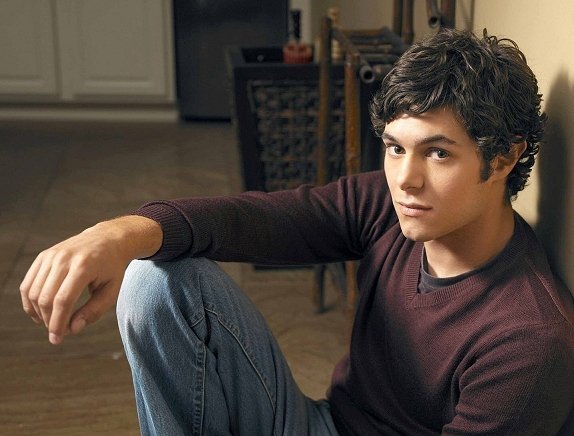

100. DJ Rashad, Double Cup (2013)

Tão icónico se tornou o Double Cup que é fácil esquecermo-nos quão antiga era já a cena do footwork por altura do seu lançamento em 2013. Associado a um estilo peculiar de dança de rua, onde o trabalho de pés garante a vitória, o footwork deve a sua existência, no início da década de 90, acima de tudo a RP Boo, resultando de uma metamorfose do juke e guetto house de Chicago, por meio da aceleração da batida e da sincopada distorção de amostras sonoras de rap e pop. Mas desde a mais tenra adolescência que Rashad Harden, juntamente com o seu amigo de liceu DJ Spin, se pôs a girar house e juke um pouco por todo o lado, até chegar à rádio universitária WKKC, integrando clãs de dança locais, fundando os Teklife e difundindo o novo estilo de footwork pela área metropolitana de Chicago. O género eventualmente chegaria à consciência colectiva com os vários discos e antologias lançados pela Planet Mu nos finais da década de 2000. Embora não se lhe possa atribuir a génese desta sonoridade, DJ Rashad foi seguramente peça fundamental no desenvolvimento da cena e o seu álbum oficial de estreia o mais bem conseguido do género. Em Double Cup a celeridade e intermitência do footwork são de tal modo exacerbadas que a função mais imediata da dança é transcendida e o álbum conquista a expressividade própria da música ambiente, desde o seu desconforto (há momentos em que as faixas se tornam um verdadeiro exercício de paciência) até à sugestão de certos lugares e estados de ânimo ou atmosferas. Os timbres, evitando a acidez da música eletrónica que lhe está no DNA, possuem um calor e aveludado acústicos que retiram o álbum das pistas de dança, levando-o para os bares de fim-de-tarde ou ruas da cidade, e da lógica repetitiva do footwork emerge paradoxalmente a liberdade e indefinição do improviso jazzístico. Sem a sofisticação de Double Cup não se perceberia como o footwork pudesse derivar na música experimental de Jlin, e sabe-se lá o que o próprio Rashad não teria trazido ao mundo se tão cedo não se tivesse deixado sair dele. Mas fica-nos este monumento do género, capaz de ofuscar tudo o resto e fazer-nos dizer que “everyday of my life”, “you’re the only one I need”. (Maria Pacheco de Amorim)

99. Dean Blunt, Black Metal (2014)

Natural de Londres (Hackney), Roy Nnawuchi, aka Dean Blunt, é um irrequieto, determinado e pouco ortodoxo cantor, compositor da cena mais vanguardista e e experimental do pop/rock alternativo. Dean começou por dar nas vistas ao lado da russa Inga Copeland, como Hype Williams, associação que deu à luz alguns bons álbuns e EP’s de house e colagens noisy. Em 2011, já sem Copeland, Dean Blunt inicia o seu fértil percurso a solo, do qual se destaca Black Metal (Rough Trade, 2014), um dos mais belos exemplos de como experimentalismo, harmonia e melodia não são elementos antagónicos. Embora rejeitando as classificações de chillwave e pop hipnótico frequentemente atribuídas ao seu trabalho, é difícil contudo não nos lembrarmos dos deliciosos Dean and Britta perante alguns dos seus melhores duetos, como aquele em “100” colado ao sample de Annabel Wright, dos Pastels, uma das bandas patriarcas da indie-pop. A abrir o álbum, o magnifico “Lush”, que só peca por curto, deve o seu acompanhamento de cordas a “For You” de outros veteranos do indie-pop, os lendários Big Star, não deixando dúvidas sobre as suas influências. Algumas faixas mais experimentais, com efeitos de reverberação e algum rap e sobretudo a sua arte de copy and paste de imenso bom gosto, marcam a diferença em relação aos tempos da Factory Benelux, acentuado ainda por aqueles sentimentos de desânimo e desolação bem presentes ao longo de Black Metal e refletido com imensa elegância naquela que é também uma das melhores faixas do álbum, talvez até da década, “Molly & Aquafina”: I think it’s time you should know […] So I ain’t worried ‘bout nothing”. (Rui Ribeiro)

98. The Caretaker, An Empty Bliss Beyond This World (2011)

An Empty Bliss Beyond This World é a melhor introdução possível ao trabalho do britânico Leyland James Kirkby e à sua música electrónica fragmentada e evocativa de recordações vagas e remotas. O conceito do disco parte da investigação da reacção de pessoas com Doença de Alzheimer à música que escutavam quando eram jovens, o estabelecimento de uma conexão a determinadas situações e tipos de emoção. O álbum de estúdio alicerça-se em poeirentas faixas de Dixieland jazz e desconstrói a sonoridade nostálgica com recurso à arte moderna do turntable. The Caretaker dá um nó firme na linha temporal do universo e cria uma falha na matriz, colocando-nos nos pés de uma personagem que tenta descodificar a sua vida por entre sons fracturados. Neste buraco desloca-se o ouvinte, enigmaticamente melancólico e intrigado pelos possíveis e inimagináveis trajectos. Nos corredores desta versão musical do Overlook Hotel, ouve-se música ballroom e a agulha risca o vinil, desgastando-o progressivamente. Procuramos um desfecho, mas as faixas terminam abruptamente. A música clássica desvanece e é consumida por ruído, até não existir mais. Um vazio imenso toma o seu lugar. The Caretaker ergue-se na paisagem negra, novamente de objectivo cumprido e experiência musical bem-sucedida. (Diogo Álvares Pereira)

97. Actress, R.I.P. (2012)

Há males que vêm por bem. Uma, talvez brilhante, carreira desportiva gorada foi a melhor coisa que aconteceu a Darren Cunningham, ou pelo menos a nós. Muitos terão sido os contributos de Actress para o mundo da música, mas o maior de todos foi a colaboração do seu terceiro álbum de estúdio para a onda de criatividade no âmbito da música tecno e ambiente mais experimental que, a julgar pela nossa lista, varreu os primeiros anos da década. Este é um disco que se move na zona do aparentemente aleatório. Um todo sobretudo atmosférico, inundado de eco e reverberação junta-se ao som de instrumentos mais acústicos como violino e violoncelo, harpa, guitarra, sinos, flautas, para criar um espaço nostálgico indefinível. Nele, coagulam-se faixas onde se sobrepõem, à partida desconexas, linhas melódicas esparsas, cujas notas e amostras soam distantes o suficiente para resistir à apreensão de um motivo. Tudo subordinado às, muitas vezes reminiscentes, fórmulas do tecno de Detroit, como em “Iwaaad”, ou dub, em “Marble Plexus”. Mas no seio dos sons cósmicos, troços melódicos e perene incompletude, esborratadas em “Shadow from Tartarus”, intermitentemente emudecidas na grande “Raven”, as linhas de baixo alusivas à música de dança esfarelam-se sob aquela atmosfera que deveriam orientar, soando submersas na distância, como fragmentos de uma história desaparecida. R.I.P. (Maria Pacheco de Amorim)

96. The Radio Dept., Clinging to a Scheme (2010)

Nos últimos anos, a relação entre a pop e o hip-hop foi-se estreitando, assim como entre o indie e a pop. Mas o hip-hop nunca tinha estado tão próximo do shoegaze como em Clinging to a Scheme. Nas faixas é impossível ignorar, logo nos primeiros segundos, o filtro na voz de Johan Duncanson. À medida que avançamos no alinhamento, percebemos também que este não é o único filtro presente. Os Radio Dept. sempre tiveram um som peculiar e em Clinging to a Scheme torna-se evidente que isto se deve à vastidão de influências que o grupo reúne. Certamente o indie pop e shoegaze saltam à vista, mas o doo-wop em “David” não passa despercebido, nem os samples retirados de documentários sobre a cena do hip-hop ou a resposta de Thurston Moore sobre a indústria do rock em “Heaven’s On Fire”. Temporalmente, podemos ir ainda mais longe e ouvir Beach Boys nas melodias. Este alargado espetro tem tudo para dar errado, não fosse o gosto certeiro da banda. Ainda mais surpreendente é a coesão sonora do álbum, depois de tanta costura de retalhos, o que mostra que os Radio Dept. têm controlo total sobre a sua sonoridade. Na arte, a complexidade desnecessária é muitas vezes tomada por qualidade. Por essa razão, há algo de desafiador na acessibilidade, intencional e descarada, de Clinging to a Scheme. (Pedro Picoito)

95. Lil Ugly Mane, Mista Thug Isolation (2012)

Uma salva de palmas para Lil Ugly Mane e o seu subvalorizado Mista Thug Isolation. Numa década dominada pelas diferentes formas de hip-hop e uma abundância de álbuns de estúdio sonoramente integrados nesta grande família, a obra do rapper Travis Miller destaca-se pelo perfil iconoclasta e o clima misterioso circundante. O artista originário de Virginia cria um distanciamento entre o seu rosto e a arte que produz, acompanhando cada mudança de estilo e etapa na sua carreira com a adopção de novos pseudónimos, sendo Bedwetter, Shawn Kemp e Lil Ugly Mane alguns dos mais célebres. No caso de Lil Ugly Mane, Mista Thug Isolation é um álbum fortemente enraizado na tradição do southern hip-hop e, em paralelo, esteticamente distinto do remanescente catálogo do hip-hop dos 2010’s. A veia esotérica interligada à era digital é a característica mais notável do disco, reunindo o fascínio pelas ciências ocultas à atitude dos rappers representativos do Dirty South, as suas barras directamente confrontacionais e a cultura hedonista celebrada. A produção encontra uma zona de conforto no passado noise de Travis Miller, incorporando igualmente elementos do jazz, sintetizadores e samples de voz. Repleto de colaborações cativantes, Mista Thug Isolation é um oásis etéreo no meio do deserto de inovação que assombra o género. (Diogo Álvares Pereira)

94. Burial, Rival Dealer EP (2013)

No início desta década, o sucesso do britânico William Bevan, sob o nome de projeto Burial, arrastava uma vaga de novos nomes que, esperançosos, copiavam o som característico do artista. Como resposta, em Rival Dealer, Bevan saiu do seu “som característico”, destacando-se dos imitadores e reiterando o porquê do seu sucesso. Ao longo deste, agora icónico, EP são usados vários samples de voz, sendo o discurso da realizadora Lana Wachowski o mais perceptível de todos, rematando o EP. A mensagem é clara: “I am loveable”. O próprio Burial caracterizou o EP como três “faixas anti-bullying que poderiam talvez ajudar alguém a acreditar em si mesmo”. Ao mesmo tempo que oferece um consolo, Rival Dealer retrata também o seu público-alvo. As faixas expõem a fragmentação e o ruído que se sente no caminho de descoberta da própria identidade. Uma voz assegura-nos, “You don’t have to be alone”, mas o registo mostra a profunda introspecção e a solidão de quem vive a dilacerante dúvida sobre si mesmo. Mais do que hinos anti-bullying, o EP é uma caracterização, sem vernizes ou pós, de todos os que procuram um poiso numa sociedade de que se sentem alienados. (Pedro Picoito)

93. The Menzingers, On The Impossible Past (2012)

Por vezes, uma ação sem qualquer intenção por trás acaba por ter um resultado perfeito, que seria deveras inatingível com o mais minucioso dos planos. É uma experiência comum e os The Menzingers fizeram-na em On the Impossible Past. Descrito pelo guitarrista e vocalista Greg Barnett como “um álbum conceptual por acidente”, nele tudo parece cair no sítio certo. A capa é uma fotografia tirada na área nordeste da Pensilvânia, que serve de cenário a grande parte do álbum. Devido a vários fatores geográficos e sociológicos, projetou-se um futuro economicamente próspero para os habitantes da zona. Em On the Impossible Past, a banda apercebe-se de que a vida adulta da sua geração já não integrará o tempo das vacas gordas. E não ficam por aí. O grupo questiona se os tempos de abundância alguma vez existiram, denunciando a pobreza, os problemas sociais, as drogas e a saúde mental dos locais, abalados pela corrida desenfreada atrás de possíveis oportunidades. A protagonista da capa é desconhecida, mas quem a observa sente-se próximo. Com as canções acontece o mesmo. São íntimas e familiares. As emoções e as frustrações retratadas por vezes são cruas. Mas serão as histórias de vários ouvintes que, de alguma forma, amadureceram e experienciaram que as lentes da vida adulta revelam as montanhas outrora ocultadas pelas lentes da infância. On the Impossible Past é um dos mais complexos retratos do sonho americano no dia-a-dia e, com as suas melodias irresistíveis aliadas a um temperamento punk, um furacão que não queremos ignorar. (Pedro Picoito)

92. Savages, Silence Yourself (2013)

Poucas bandas desta década se podem gabar de ter tanto carisma como as Savages. Uma secção rítmica imbatível, uma guitarra lacónica nos seus acentos e distorção e, em primeiro plano, a voz vibrante e impositiva de Jehnny Beth. Dito assim parece a descrição, não desta banda feminina de Londres, mas daqueloutra de Manchester que todos bem conhecemos e a comparação não é despropositada. Silence Yourself é seguramente um dos maiores álbuns pós-punk da década, a sua assertividade minimalista alternando com secções de puro ruído ou momentos atmosféricos como a coda de “Dead Nature”, a força teatral de Beth sustentada por algumas das mais memoráveis linhas de baixo dos 2010 (“Shut Up” vem logo à mente), a banda toda unida numa única e incontornável declaração de intenções. O que seja mesmo que as Savages estejam a dizer, no seu registo profético de um eu desencarnado a interpelar um tu ainda mais indefinível, não se percebe bem e talvez não seja importante. O poder da mensagem não está no conteúdo semântico dos versos, de talento poético discutível, mas no ânimo que Beth traz à sua performance e na convicção com que a banda ora a sublinha unânime ora a pontua agressivamente nos intervalos. É tudo pura confiança, puro desdenho e furor, pura afirmação de desejo de existir e ser ouvido no que se tem para dizer. Ficar em silêncio, um pouco de boca aberta desde que nos mandaram calar, é a primeira e talvez única reação possível. (Maria Pacheco de Amorim)

91. White Lung, Deep Fantasy (2014)

Nunca é fácil destacar-se no jogo de possibilidades limitadas que é o hardcore, mais ainda décadas depois de o tabuleiro ter sido posto em cima da mesa. O mero exercício é, por si só, um desafio e cinzelar uma sonoridade invulgar, num campo restrito e estafado como este, é ganhar o campeonato. Mas não há dúvida de que os canadianos White Lung, de Vancouver, mereceram representar o género na memória colectiva da década que passou. A banda de Mish Barber-Way chamou a atenção do mundo com o seu segundo registo Sorry (2012), onde se delineia já uma personalidade distinta, mas foi em Deep Fantasy que a sonoridade, totalmente focada, alcançou a precisão e acutilância para disparar certeira, mandando tudo aos abrigos. Anunciadas pelo martelar inicial dos timbalões, as canções explodem por dois minutos, a bateria avançando pujante e inexorável, a guitarra alternando entre guturais acordes metralhados e agudos arpejos ziguezagueantes, as melodias vocais infecciosas, o arrasto e descida de tom das últimas vogais dos versos a espalhar desdém sobre todos os reais e potenciais ofensores. Embora a consistência deste, apesar de tudo breve, álbum possa cansar alguns, a verdade é que isto é hardcore, e o gozo está nas pequenas inflexões de uma fórmula vencedora, nas mínimas variações que vão expandindo uma mesma viciante ideia trabalhada ao longo de Deep Fantasy. Brama Mish que “I always win”. Tinha toda a razão. (Maria Pacheco de Amorim)

90. Marnie Stern, Marnie Stern (2010)

Desde o primeiro álbum de Marnie Stern que a junção da guitarrista americana, exímia na arte de tapping, e do multi-instrumentalista dos Death Grips, Zach Hill, na bateria, se concretiza num encontro fascinante. A componente percussiva incutida por Hill, complementa e refina as investidas ferozes dos instrumentos de corda, de formas geralmente inesperadas. Em “Gimme” cada batida desencadeada por Hill parece desafiar as notas que Stern arranca da guitarra, resultando num crescendo envolvente que nunca se torna caótico. Sem dúvida que o virtuosismo técnico dos artistas marca o álbum do início ao fim, mas a destreza de Marnie Stern com a guitarra torna-se ainda mais chamativa e impressionante quando carregada pela expressão autêntica da turbulência emocional que a assombra. Oscilando entre momentos de êxtase e de dúvida introspetiva profunda, as canções de Stern são eminentemente reveladoras do seu íntimo. “For Ash” é uma carta dedicada ao ex-namorado falecido, abrindo numa vaga de céleres motivos de guitarra e terminando com uma agradável melodia absorvida pelo luto, que nos introduz logo à diversidade sonora e energética que o registo homónimo comporta. “I got something in my soul/Pushing me to hold onto the pain”, relata-nos Marnie Stern, inserida num mundo inclemente. “But my heart beats fast”, diz também, revelando ser capaz de enfrentar as adversidades que ocupam a sua vida sem deixar de, com um toque espirituoso, assumir a própria fragilidade. (Margarida Seabra)

89. Nils Frahm, Spaces (2013)

Nos últimos anos, o lançamento de álbuns ao vivo tem-se tornado não só abundante como também, por vezes, muito pouco interessante, surgindo a maior parte das vezes motivado por fins comerciais e satisfazendo apenas um pequeno grupo de acérrimos entusiastas da banda em causa. Único, nesta lista da década, Spaces de Nils Frahm é talvez dos poucos registos ao vivo, que merece realmente o título de álbum e não de compilação de várias faixas. O compositor alemão reuniu gravações de mais de trinta performances ao longo de dois anos, selecionando partes e misturando-as naquilo a que se refere como “a field recording”. Como o próprio nome do álbum tenta apontar, a situação individual de cada gravação, as características dos próprios espaços e as ações e reações das diferentes audiências providenciam os limites e a inspiração para o trabalho de Frahm. “Improvisation For Coughs and a Cell Phone” mostra a união de todos os elementos díspares e aparentemente antagónicos que marcam uma performance ao vivo e são aqui deliberadamente acolhidos pelo artista. Iniciando-se com o piano percussivo de Frahm, quando as notas se tornam mais distanciadas e suaves, o silêncio meditativo é interrompido (ou preenchido) por sinais de vida da audiência, que tornam o devaneio do artista num momento íntimo e coletivo. Neste semi-documentário, semi-diário, sobressai a diversidade da discografia de Frahm e o seu virtuosismo técnico ao vivo, aliado a uma performance intensa que une as várias faixas e os múltiplos locais de gravação numa única e inesquecível visão. (Margarida Seabra)

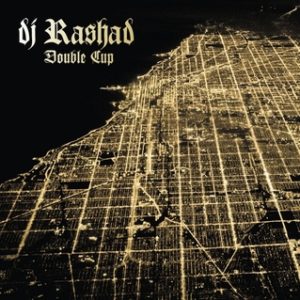

88. Voices From The Lake, Voices From The Lake (2012)

O homem é um animal omnívoro e o artista mais ainda. Desde as experiências cubistas e dadaístas que passou a ser lugar-comum não haver nada neste mundo que não possa servir de material para a composição de sentido. Grande parte do fascínio de Voices In the Lake, álbum de culto do duo italiano de Donato Dozzy e Neel, está precisamente no uso da música tecno para criar qualquer coisa de indefinível que habita a fronteira entre a paisagem noturna das pistas de dança e os lugares naturais evocados pelo rótulo e pelas amostras sonoras que os documentam. “Habitar” talvez não seja bem o termo, uma vez que esta fronteira nunca existiu antes, nem voltou a existir depois deste álbum. Talvez seja mais exacto dizer que Voices In The Lake criou o espaço onde mora, gerando o cenário ao ar livre, enigmático e profundo, que envolve por todos os lados a nossa dança ao som da sua elegante e impassível cadência. Esta peça única recorre à fórmula do transe para dela reter apenas a batida e o seu deliberado crescendo, transmutando-a e recontextualizando-a. Arpejos cujas notas ecoam solitárias, por vezes guturais, no espaço abismal. Sons de insectos ou aves que sobrevoam as águas, cujo gotejar e escorrer ouvimos. Vozes e tons avulsos que soam aos eventos isolados de um qualquer espaço pastoral. Circundada agora de tudo isto, a batida progride lentamente, desfasando-se microscopicamente da restante textura que se vai metamorfoseando ao seu redor, de forma imperceptível. A proeminência do eco e dos graves e a imperturbável repetição da batida, emergindo e submergindo, ou inchando vagarosa, lançam um manto de distante indiferença que enche de reverência e solenidade esta paisagem sonora. Mas o discreto e animado desenvolver-se da vida ao seu redor – em que, forçados pela monotonia da história principal, começamos a reparar – traz a este lugar o calor e a familiaridade do mundo que já não vemos nem ouvimos. A não ser quando alguém se dá ao trabalho de o reconstituir, esculpindo esmeradamente os seus ruídos numa colagem sonora exímia. E exibindo, mais ainda, a virtude de não se ficar pelo registo ambiental com que abre e projecta o cenário, mas evoluindo, na paciência do tempo e do ouvinte, até às indubitáveis e irresistíveis faixas de dança com que nos conquista finalmente. (Maria Pacheco de Amorim)

87. Boards Of Canada, Tomorrow’s Harvest (2013)

A trilogia dos álbuns de estúdio Music Has The Right To Children (1998), Geogaddi (2002) e The Campfire Headphase (2005), tal como o EP In A Beautiful Place In The Country (2000), foram o principal refúgio, durante quase uma década, dos saudosos fãs dos Boards Of Canada. Alguns descendentes no IDM e no hypnagogic pop tentaram replicar a fórmula ímpar desta dupla eletrónica escocesa, sem sucesso notável. A música downtempo, a textura analógica e o recurso a amostras que remontam à infância dos irmãos Michael Sandison e Marcus Eoin são os ingredientes fundamentais da sua sonoridade inquietantemente nostálgica, porém a receita das dinâmicas sempre permaneceu sigilosa e confinada às fronteiras das misteriosas faixas, ainda que os artistas frequentemente abordem o processo criativo da sua obra durante raras entrevistas concedidas. No início da década passada e fiéis ao seu estilo críptico, os Boards Of Canada acaloraram os ânimos da base de fãs com o lançamento de um single associado a um código. Posteriormente, cinco outros códigos foram divulgados através de diferentes meios de comunicação social. Descodificada a sequência numérica final, a audiência adquiria acesso a uma página web que anunciava o muito antecipado quarto álbum de estúdio dos Boards Of Canada. Previamente à gravação do disco, Michael Sandison e Marcus Eoin haviam tirado algum tempo para viajar. A sensação de distanciamento do urbanismo e conexão com a mãe-natureza como um todo infiltra-se nos poros das faixas. Simultaneamente, Tomorrow’s Harvest guarda em si uma premonição, a rota de um cavaleiro do apocalipse que desce à terra para apregoar o fim dos nossos tempos. Nas mensagens subliminares, no revivalismo da estética dos filmes de terror de culto da década de setenta e oitenta (John Carpenter e Fabio Frizzi influenciaram a sonoridade de Tomorrow’s Harvest) e nas paisagens sonoras meticulosamente desenhadas, domina a intemporalidade sonora, a manifestação divina, mas também uma faceta tétrica reminiscente de Geogaddi. Tomorrow’s Harvest transporta-nos de volta a uma infância longínqua e estranhamente familiar. A jornada não é efectuada com o intuito de chorar um passado desconhecido, mas sim de descobrir na anamnese os padrões que descortinam a catástrofe do futuro. (Diogo Álvares Pereira)

86. Phoebe Bridgers, Stranger In The Alps (2017)

Stranger in the Alps é uma referência à censurada cena da versão televisiva do filme de culto dos irmãos Coen, The Big Lebowski. Nela, o personagem interpretado pelo ator John Goodman diz “do you see what happens when you fuck a stranger in the ass?” que acabara por ser censurada de forma hilariante para algo como “do you see when you find a stranger in the alps?” Não há forma mais arrojada de desarmar o ouvinte, e Phoebe Bridgers, uma das artistas mais promissoras da cena indie/folk americana, é exímia nessa arte de mascarar temas profundos com uma dose de humor certeiro. O seu primeiro álbum de longa duração é, no fundo, uma coletânea de canções tristes, fúnebres e por vezes devastadoras, servida com um twist caricato de quem não se quer levar muito a sério. Num universo musical já densamente povoado (onde se encontram, por exemplo, Lucy Dacus e Julien Baker, os dois terços restantes do supergrupo boygenius), Phoebe consegue reinventar-se através de canções de métrica suave e poemas recheados de jogos de palavras, realismo e intimidade. Resta-nos dar-vos as boas-vindas ao mundo de Phoebe Bridgers, rainha dos memes, do humor negro e das canções de fazer chorar as pedras da calçada. Que reine por muitos anos. (Daniel Rodrigues)

85. Protomartyr, The Agent Intellect (2015)

A existir uma lista de verificação que enumere as várias componentes de um grande álbum, não duvido que The Agent Intellect preencha a maioria dos requisitos. Depois de perder o pai para um ataque cardíaco e a mãe no seguimento da doença de Alzheimer, Joe Casey foi mais a fundo nas suas questões. Há inevitavelmente um foco grande nas figuras dos pais, refletindo na morte, na passagem do tempo e no envelhecimento, com o desgaste que lhe está associado. Mas, de forma mais geral, Casey foca-se no Mal e em como a sua principal fonte está entre os homens. A sonoridade da banda também amadureceu. No terceiro álbum, o foco dos Protomartyr já não é tanto as melodias viciantes mas as guitarras e a percussão, que criam uma atmosfera tensa, digna das temáticas abordadas. Todos estes aspetos fazem de The Agent Intellect uma excelente obra. Ainda assim, o que realmente a destaca é a humanidade da mesma. A depressão e a raiva contra o mundo, constantes do pós-punk, estão lá. No entanto, o álbum é elevado pela sensibilidade refinada das letras, económicas como nunca antes, mas das mais eficazes no repertório dos Protomartyr. Para exprimir as suas dúvidas existenciais, o grupo construiu, por oposição, um registo onde todos os elementos parecem ter um sentido. Cada explosão tem um propósito, cada palavra foi escolhida com um objetivo. Como resultado, em cada compasso sente-se uma presença conscientemente humana no meio de toda a incerteza. (Pedro Picoito)

84. The Knife, Shaking The Habitual (2013)

A dupla sueca de música eletrónica, constituída pelos irmãos Karin e Olof Dreijer, é um conjunto que tem tanto de êxito como de enigma. Quando começaram a dar os seus primeiros concertos, surgiam em palco em contraluz, de tal maneira que só avultavam as suas silhuetas. Alternando entre máscaras ou pinturas faciais, nunca se revelavam em entrevistas e das poucas vezes que deram sequer atenção a algum dos prémios que lhes foi atribuído, aproveitaram para boicotar a cerimónia. Em Silent Shout, o seu álbum de estreia, este desígnio de causar desconforto e estranheza ao ouvinte sobressai na distorção da voz de Karin, aproximando-a de grunhidos alienígenas. Decorridos sete anos, os The Knife voltaram a surgir, desta vez com Shaking The Habitual. Subitamente vimos as suas caras surgirem explicitamente no videoclipe de “Full of Fire” (que não deixa de ser ainda uma experiência perturbadora) e o duo partilhou fotografias de promoção. Mesmo assim, as coisas não ficaram menos estranhas, talvez a extravagância até se tenha exacerbado. A citação de Foucault que dá nome ao álbum, evidencia o desejo de confrontar a tradição e os costumes da sociedade em que o duo se vê inserido, nomeadamente através da luta contra a extrema riqueza, a abolição do patriarcado e da monarquia, como os seus versos revelam. Mas o que sobressai de valioso, nesta busca incessante pela inovação, são as complexas estruturas musicais, os sons orgânicos com toques industriais, os 19 minutos de “Old Dreams Waiting to Be Realized” captados em várias horas de edição de feedback eletrónico, a adição de cítaras, um instrumento que aparentemente construíram com “uma velha molinha” e “um microfone”, todos fundidos no único propósito de quebrar os próprios hábitos da banda. Este registo distingue-se do anterior trabalho desenvolvido pela dupla e destaca-se sem dúvida na década em que está inserido. Concorde-se mais ou menos com as proclamações sociais que motivam o duo, não há dúvida que a sua capacidade inventiva atinge aqui novo cume. E se nos deixa por vezes extremamente desconfortáveis isso não é mau nem de estranhar, antes se entranha como aquele embate entre o habitual e o exótico de que a banda sempre se alimentou. (Margarida Seabra)

83. Colin Stetson, New History Warfare Vol. 2: Judges (2011)

Escutando New History Warfare Vol. 2: Judges, ninguém diria que a guerra é travada por um só homem, com a série ininterrupta de batalhas a serem documentadas ao vivo no seu primeiro e único acontecer no famoso estúdio Hotel2Tango, em Montreal. Tirando as vozes de Laurie Anderson e Shara Worden e outras raras excepções, todo o bulício que agita feroz o campo de batalha, ou o embala nostálgico, saiu do corpo e virtuosismo de Colin Stetson durante a performance das canções. Ouvimos o que se passou. O ruído percussivo das teclas do saxofone baixo, captado por microfones de contacto estrategicamente colocados no instrumento. O motivo de baixo soprado pelo saxofone e, sobre ele, fragmentos melódicos mais agudos, produzidos por meio de vocalizações. A linha melódica gerada pela captação das vibrações das cordas vocais por outro microfone de contacto, a adensar a textura. As imperfeições e ruídos do próprio fazer, uma respiração aqui, um clique metálico acolá. Por fim, a captura do evento por mais de vintes microfones colocados em diversos pontos da sala. Um prodígio de desempenho e produção, na fronteira do jazz, do pop e do simplesmente indefinível, que poderia soar a exercício fútil ou malabarismo circense. Não fora a genuína expressividade do espectáculo, a sensibilidade para o pulsar das melodias enquanto surgem, a luta de um corpo para se sublimar em música, o gemer da vida dada à luz. (Maria Pacheco de Amorim)

82. Emeralds, Do I Look Like I’m Here? (2010)

Embora a recente inundação de reedições do trabalho antigo possa ser presságio de um regresso da banda, à partida, até mais ver, os Emeralds já não existem. Com apenas dois álbuns oficialmente lançados, Does It Look Like I’m Here? foi contudo suficiente para granjear-lhes um lugar no mapa do consciente colectivo. À pergunta do título podemos por isso responder, anos depois, sim, definitivamente. O travo new-age, estelar da sonoridade do álbum de estreia do trio de Cleveland poderia absorver-nos a mente e dissolver-nos no processo, o espírito amortecido pela melodia de mais lento andamento na textura, a espraiar-se ondulante em perene reverberação. Mas outras linhas de sintetizadores, em ritmo de colcheias ou semicolcheias, agitam as águas, tirando-nos do torpor e contrariando o desejo de deslizar no vazio da consciência. Uma estranha, de tão imperceptível, propulsão anima estas melodias em ecoante looping e denunciam a herança das bandas de krautrock, como Neu!, Can ou Tangerine Dream, totalmente assumida no ritmo motorik da faixa final “Access Granted”. O cosmos onde a alma se poderia perder em hipnótica contemplação é atravessado por incessante vida e movimento, solicitando a nossa atenção para cada um dos veios que compõem a textura, salientando-se ora um ora outro, pontuados por um detalhe aqui, outro acolá. Este cosmos que poderia passar desapercebido, tão homogéneo e monocórdico parece à primeira, vai-se revelando, a quem ali estiver para o ouvir, em cada canção, em cada evento ou aventura única e irrepetível do mesmo ser, tornando-nos presentes nele e, no processo, presentes a nós próprios também. (Maria Pacheco de Amorim)

81. Priests, Nothing Feels Natural (2017)

Os Priests, grandes promotores da ética DIY, lançaram três EPs e dois álbuns de estúdio através da sua gravadora independente Sister Polygon Records. Nothing Feels Natural de 2012 é talvez o seu maior sucesso. O álbum de estreia da banda de Washington DC põe em causa qualquer pretensão de circunscrever o trabalho dos Priests a mero pós-punk e o próprio G.L. Jaguar admite que esta denominação visa, na maioria das vezes, fins económicos. Em Nothing Feels Natural funde-se a pujança da denúncia punk, o anseio indie pop, dotado de um toque jazzístico, que surge através da junção do saxofone e do piano, com uma energia funk, advinda da percussão analógica, bem evidente na última faixa do registo. Mas, se a sonoridade é tão abundantemente influenciada quão inovadora, o protesto a que a banda já nos habituara permanece e sobressai em versos que nos revelam uma visão fragmentada e abstrata do que significa viver num lugar artificial e num mundo aparentemente toldado. Começando por criticar uma sociedade feita de aparências, na qual por vezes construímos o nosso eu sustentados numa marca, “I thought I was a cowboy because I Smoked Reds”, o grupo dá-se conta da crise de identidade que esta postura provoca, “People are born and dying inside of me all the time/Tomorrow’s going to be a different life”. Pela voz e expressiva performance de Katie Alice Greer, a banda revela a sua ironia mordaz (“it feels good to buy something you can’t afford”), que culmina em momentos como em “No Big Bang”, onde o cenário distópico se concretiza num desespero insustentável, “No birth/ No Big Bang”. Haverá alguma esperança para este mundo tão pouco natural com que a banda se depara? Chegamos ao fim do álbum e não parece ser possível entrever uma luz ao fim do túnel (afinal a última faixa chama-se “Suck”). No entanto, como em qualquer grupo punk, se a aparência e o modo podem surgir agressivos e o seu sarcasmo niilista, por detrás deles sobressai uma simplicidade e um verdadeiro desejo de subversão da cultura, que poderão ser verdadeiros motores para a mudança. (Margarida Seabra)

80. PUP, The Dream Is Over (2016)

“The dream is over” foi a frase que Stefan Babcock ouviu do médico, quando lhe diagnosticou uma hemorragia nas cordas vocais. Depois do álbum de estreia e a meio de uma longa digressão, o vocalista dos PUP foi aconselhado a deixar de vez a música. O conselho impactou a banda, mas não da forma esperada. Babcock transformou as palavras do médico no título do segundo álbum dos PUP, num misto de sarcasmo e negligência que tanto lhe é característico. Os refrães energéticos das canções, cantados em coro, prometem dar-nos a volta à cabeça e as inclinações pop na sonoridade do álbum contrastam com as letras agressivas. Por outro lado, Babcock ridiculariza também os próprios sentimentos, através de um exagero teatral e doses elevadas de ironia. Desta forma, evita que The Dream Is Over caia num egocentrismo enjoativo, transformando-o numa obra cómica, caricatural até. Fala-nos com sinceridade de emoções profundas e até íntimas, mas sem se levar demasiado a sério. O registo é exemplar na forma cuidada com que trata tanto as complexas partes das guitarras como a raiva nas letras, sendo uma referência no pop-punk da década. A frase “I hope you know what you’re doing” fecha o álbum e, se Stefan Babcock pode, por vezes, não saber muito bem aonde ir na vida, nós pelo menos temos a certeza de que os PUP sabem exatamente o que andam aqui a fazer. (Pedro Picoito)

79. Kiasmos, Kiasmos (2014)

Às vezes um álbum chega ao pódio só por ser um exemplar realmente bem conseguido de qualquer coisa que já existe. Sem ser pioneiro, inimitável ou profundo, o homónimo disco de estreia dos Kiasmos prima pela sofisticada elegância e inegável identidade, pela tessitura de um infeccioso baixo emprestado do tecno, melodias vindas do transe, que crescem sem nunca culminarem, e uma ominosa e nostálgica atmosfera de motivos e timbres neoclássicos, em que tudo cedo ou tarde se metamorfoseia. Nada tem de sentimental, mas tão pouco de meramente dançável e funcional a sonoridade gerada pelo duo do multi-instrumentista e produtor islandês Ólafur Arnalds, a quem devemos as ecoantes notas de piano e as cordas plangentes, e pelo faroense Janus Rasmussen, que arrasta tudo para o ambiente dos clubes nocturnos só para impedir a entrada da festa no afterhours. O álbum vai progredindo imperceptivelmente da sua abertura mais ambiental, com subterrâneas arritmias a inquietar o voejar melódico, à maneira de Four Tet, até ao par final das febris e ritmadas “Bent “ e “Burnt”, onde é mais evidente a origem desta música na EDM. Mas em momento algum se cede ao desafogo e todo o crescendo, por sonoro e distorcido que se anuncie, conhece eventualmente uma qualquer forma de boicote, reafirmando a impassibilidade última que atravessa todos os momentos serenos, pungentes ou exaltados do disco. As referências poderão pairar como vultos na distância, nenhum campo de possibilidades ser rasgado, mas não falta a Kiasmos uma distinta personalidade, cujo andamento pleno de confiança nos acende, abraça, envolve, abala, atira, arrasta, dobra e incendeia. É ouvir as faixas para acreditar nos títulos. (Maria Pacheco de Amorim)

78. A Winged Victory For The Sullen, A Winged Victory For The Sullen (2011)

Desde sempre que a música ambiente tem recorrido a instrumentos eletrónicos para criar as suas paisagens e texturas. Ainda assim, em A Winged Victory For the Sullen, o grupo homónimo, de nome inspirado pela estátua grega da Vitória de Samotrácia, optou por uma aproximação diferente. No álbum de estreia, a dupla formada por Adam Wiltzie (Stars of the Lid) e pelo pianista Dustin O’Halloran usou apenas instrumentos tradicionais, como o piano, violoncelo e violino. Para além disto, o eco e a reverberação das faixas são consequência direta dos espaços em que o álbum foi gravado – grande parte das gravações foram feitas na igreja Grunewald, em Berlim. Este desvio das técnicas mais consensuais resultou num álbum ambiental que não se fica pela paisagem. AWVFTS entra pelos territórios pós-rock e da música clássica sempre de forma suave e natural, sem que as etiquetas venham sequer à cabeça do ouvinte. Concebido, em parte, como um tributo a um amigo tragicamente desaparecido, os arranjos neste registo inserem-nos num nevoeiro denso. No meio desta atmosfera cerrada, as linhas melódicas que se vão destacando são como penas brancas a cair graciosamente, nuvens adentro, das asas dessa mesma Vitória que ilumina o nome. (Pedro Picoito)

77. Jam City, Classical Curves (2012)

Agora que, em anos recentes, o deconstructed club atingiu a consciência geral, popularizado por artistas como Arca ou SOPHIE, é fácil esquecer quão forasteira soava aos ouvidos comuns, mas também especializados, a paisagem sonora criada por Jack Latham, no seu projecto Jam City. Críticas da altura descreviam o suceder dos estilhaços de vidro, ruídos de obturadores e disparo de tiros como quem narra uma história em vez de elencar as propriedades duma espécie. No tempo estas amostras passaram a integrar a palete sonora do género, unindo numa única tradição a “Faceshopping”, da SOPHIE, e a “Her”. Mas Classical Curves, a fazer jus ao nome, é bem mais do que uma mera disrupção da estabilidade das batidas de dança, por meio de abruptas mudanças de compasso, forte destacado e metálica atonalidade, inspirada pelas vanguardistas festas do clube GHE20G0TH1K ou outras cenas como o footwork ou Jersey club. Este álbum nunca foi apenas música de dança futurista ou mesmo um comentário irónico a essa música, como a IDM dos anos 90. Desde o início, o álbum foi, talvez pomposamente, concebido como um retrato do fascínio exercido pela estética da abundância na era digital, um exercício de Arte Pop para o novo milénio. Mesmo admitindo que a inclusão de melodias e sintetizadores abrilhantados de new wave e synth-pop dos anos 80 possa sugerir uma época de otimismo e histórias de sucesso, yuppies e comédias do John Hugues, ainda assim as parecenças não deviam ser óbvias nem sequer em 2012. Menos ainda a desconstrução desse brilho e abundância por meio da desfragmentação das batidas, a influência dos Einstürzende Neubauten e o ladrar dos cães. Pouco interessa porque o resultado transcendeu em muito as intenções expressivas de Latham. Da coesão que com elas veio e da fusão experimental de melodias retrospectivas, amostras sonoras industriais e descontinuidades rítmicas saiu uma peça de arte abstracta. Do cenário futurista apocalíptico de “Her” até à chiante sublimação de “Love Is Real”, curvando-se sobre si e expandindo para lá de si, Classical Curves merece ficar para a história e retratar o que bem entenderem. (Maria Pacheco de Amorim)

76. U. S. Girls, In A Poem Unlimited (2018)

Música pop sobre o papel da mulher, integrando elementos do soul e funk, seguindo as pegadas do músico Prince. Não, não estamos a falar de Janelle Monáe. Referimo-nos a In a Poem Unlimited, de U.S. Girls. (Um nome curioso, visto que o projeto é formado apenas por Meg Remy, que vive no Canadá). Remy tem claramente um propósito e uma mensagem a passar com In a Poem Unlimited, mas não ignora o resto. Porque parte importante do efeito do protesto é a forma do mesmo, a artista arranja novos formatos para expor a situação e é notável a preocupação que tem com a parte instrumental das canções. Remy escolheu falar por exemplos, contando histórias concretas da experiência feminina. Mesmo na raiva ou no desejo de vingança, o registo procura o diálogo, denunciando a causa destes sentimentos. Poem é um álbum cheio de vida, mas não se deixa seduzir por histerismos nem sentimentalismos. Remy mostra estar consciente de que isso poderia eventualmente distrair o público do seu propósito. O resultado? Um álbum relevante na luta feminista, cujo poder reside no reconhecimento da comunicação como a ferramenta de protesto e consequente mudança. (Pedro Picoito)

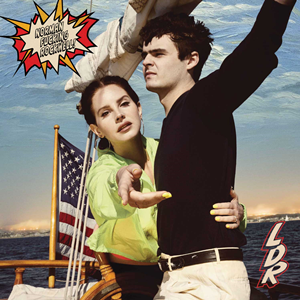

75. Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell! (2019)

O título de rainha da polémica está certamente reservado para Lana del Rey. Desde o sucesso da noite para o dia de “Video Games” que a cantora tem sido duramente criticada, questionando-se múltiplas vezes a sua autenticidade, as mensagens das canções ou até mesmo se o seu nariz é natural ou resultado de uma rinoplastia. A influência de Born to Die na música pop é inquestionável, no entanto é em Norman Fucking Rockwell! que encontramos uma Lana del Rey verdadeiramente realizada e sem nada a provar, nem mesmo aos críticos. O lado menos vistoso da América e do sonho americano estão mais polidos do que nunca, sendo palpável o crescimento de canções como “Radio” para um dos marcos do álbum, “The greatest”. O seu percurso também é visível na última faixa, “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”, que segue a mesma linha de introspecção dos remates nos outros álbuns. No entanto, a rainha do sadcore parece ter encontrado formas mais convincentes de lidar com a típica tristeza do que em “Get Free” ou “This Is What Makes Us Girls”. NFR mostra-nos um equilíbrio entre a fragilidade e o controlo, que Lana bem evidencia na capa do disco. Acima de tudo, em Norman as qualidades da cantautora brilham sem que as suas falhas lhes façam sombra. Por fim, a mais influente compositora pop da década aprimorou o seu engenho, estando ao leme da sua arte e assegurando-nos que afinal Lana del Rey ainda tem muito para dar. (Pedro Picoito)

74. Crystal Castles, Crystal Castles (II) (2011)

Crystal Castles (II) revolucionou o conceito de música de dança para uma geração que viveu a sua adolescência durante os primeiros anos da década. O synth-pop de Ethan Kath e Alice Glass diferencia-se pela sua aura invernal, pelas linhas melódicas pop que sobressaem no cerne da sonoridade soturna. Sobre a produção do segundo álbum de estúdio da dupla canadiana, Ethan Kath explicou: “Gravei uma porção significativa do disco durante o inverno mais gélido em décadas, numa igreja sem aquecimento na Islândia. Estava tanto frio que, quando escuto o álbum, consigo ouvir o meu estremecimento. Tomei esta decisão porque me pareceu adequada”. Conseguimos senti-lo, nas fatias de música glitch e noise que complementam as melodias vocais de Alice Glass, tão longínquas quanto o nórdico e consumidas por distorção, saltando entre o grito tecnológico de “Doe Deer” e o mavioso canto de “Celestica”. Crystal Castles (II) encontrou um lar nos auscultadores da geração Y e o cadáver do seu auge repousa nas contas Tumblr, outrora pomposas e hoje abandonadas. A simplicidade pujante e a alma renovadora do disco de estreia, aliados à recém-adquirida acessibilidade pop, habilitaram o ouvido da juventude para as particularidades criativas da música alternativa, despertando nos milenares um espírito tribalista caracterizante dos nichos artísticos, o enaltecimento da diferença e, acima de tudo, a paixão ardente pela descoberta. Os vestígios do império deste álbum perduram em espaços tão distintos quanto a banda-sonora de séries televisivas escandinavas, círculos witch house ou na atenção ainda hoje recebida pelo single “Not In Love”, muito graças ao algoritmo do YouTube. Crystal Castles (II) contém em si um coração álgido, é certo, mas aqueceu o de muitos adolescentes com a sua repetição hipnótica e ritmos dançáveis. Ainda hoje nos forçamos a retornar a esta relíquia, intensificado o desejo de bater o pé ao som da saudade. (Diogo Álvares Pereira)

73. Kelly Lee Owens, Kelly Lee Owens (2017)

Escocesa mas baseada em Londres, Kelly Lee Owens, cantora, compositora, instrumentista e produtora é uma das mais promissoras representantes do universo techno-pop. Com um curriculum invejável de singles e EP’s publicados desde 2015, e colaborações de peso designadamente com o popular produtor, compositor e engenheiro Daniel Avery, Owens reuniu em 2017 algum do seu melhor trabalho até aí editado a par doutro inédito, no seu homónimo e brilhante primeiro álbum a solo. Atravessado por uma atmosfera sedutora e encantatória do tipo New Order em baixa rotação hipnotizados em noite de luar pela Julee Cruise de Badalamenti, Owens evidencia capacidades caleidoscópicas não só ao longo do álbum como internamente a cada faixa, frequentemente com dois e três estilos diferentes, aberturas lentas e etéreas, batidas 4/4 de seguida, doces melodias a fechar. A obrigatória utilização de sintetizadores dá espaço, contudo, a outros instrumentos mais exóticos, como tablas e pianos preparados, num colorido de marca. Confirmando a estrela em segura ascensão, temos algumas cerejas bem doces em cima de um já por si fantástico bolo, como a homenagem aos Massive Attack, “Keep Walking”, o dueto com Jenny Hval em “Anxi”, ou a bela faixa que condensa e resume todo o álbum, “Lucid”: “Different from the rest/ Don’t you see it?/ Where we ought to be/ Lucid, lucid”. (Rui Ribeiro)

72. Flying Lotus, Cosmogramma (2010)

Ao digerir por meio da música a perplexidade e sofrimento pela morte da mãe e, vários meses antes, da tia-avó, a famosa pianista de jazz Alice Coltrane, Steven Ellison não podia saber que estava a criar um dos álbuns incontornáveis da história do hip-hop instrumental, ao lado de Endtroducing… ou Donuts, para citar apenas duas das grandes inspirações de Flying Lotus. Cosmogramma não é de fácil assimilação e são precisas várias audições até que as faixas conquistem em nós a percepção da sua identidade, com o aparente caos sonoro a transfigurar-se no tempo numa musicalidade cheia de lógica interna e discreta emotividade. Sem nunca chegar a soar a um álbum de jazz, é inegável a influência deste género na composição das canções, com o seu evoluir errático ou sinuoso, coagulando-se febris em certos momentos, espraiando-se languidamente noutros. Nesta espécie de jazz digital, sons de videojogos, sintetizadores atordoantes e as vozes processadas de Thom Yorke ou Thundercat alternam com violinos e amostras sonoras da harpa da tia-avó ou mesmo dos ruídos do ventilador do quarto de hospital onde a mãe morreu, gravados para que esse espaço não fosse esquecido. Um tributo à dor e aos desaparecidos, Cosmogramma é uma jornada de apaziguamento e reencontro da harmonia. Abrindo, com o inicial trio de faixas, numa nota de enigmática entropia electrónica, ancorada num baixo jazzístico e reverberante, ao som de ritmos de house, o álbum vai progredindo por entre sons astrais e nebulosas de distorção suavizadas por sons acústicos de instrumentos de cordas, pratos ou amostras aquosas, até terminar na melódica nostalgia de “Table Tennis” ou no quase vitorioso canto da vida quotidiana que parece ser a “Galaxy In Janaki”, onde se misturam e redimem os sons dos últimos dias da mãe. São pedaços da vida o que Flying Lotus entrelaça na textura destas canções, tecendo um manto de memórias para que todo o mundo se lhe junte no choro e no riso. Que merece ser para sempre, prova-o bem o lugar aqui conquistado. (Maria Pacheco de Amorim)

71. Girl Band, The Talkies (2019)

Uma das artes mais enigmáticas do nosso tempo é a transformação do ruído em evento. O seu sentido é da ordem de qualquer outra forma de arte abstracta, exprimindo emoções e conceitos muito latos. Neste caso, o desbordamento e o domínio de um grito interior e de um elemento primordial da natureza. Para quem duvida que se trate de um ofício e não de pura casualidade ou instinto basta olhar para a carreira dos Girl Band. Desde o EP France 98, de 2012, que a banda irlandesa tem vindo a aperfeiçoar a criação destes eventos que, com um mínimo de material musical e montes de ruído industrial, nos fazem experimentar os abismos da mente e da modernidade. No centro destas sucessões atonais de fragmentos rítmicos, melódicos e distorção, cheias de tensão e precisas como uma sonata de Beethoven (vejam só as versões ao vivo, se não acreditam), está a voz de númen de Dara Kiely, tão hipnótica quão matizada, a dar vazão à angústia, ao pânico, à perplexidade, ao balbuciar do homem adulto diante de um universo que não compreende. Se o propulsivo Holding Hands With Jamie garantiu aos Girl Band o estatuto de banda de culto, referenciada por todos os grupos que constituem a tão badalada actual cena musical irlandesa, The Talkies cristaliza e consagra a sua identidade sonora e o sentido por ela comunicado. Marcando o regresso da banda de um prolongado hiato, devido à fragilidade da saúde mental de Kiely, o álbum distancia-se mais ainda das inspirações rock’n’roll e pós-punk dos Girl Band, transpirando-as só em breves reminiscências musicais que funcionam ironicamente no contexto do manicómio aural e existencial desenhado pelo ruído e pela reverberação. Mas o som da derrota constitui, paradoxalmente, a vitória desta banda que, saindo do silêncio, nos trouxe um dos grandes exemplos de arte musical performativa da década, capaz de crescer a cada nova audição. (Maria Pacheco de Amorim)

70. Los Campesinos!, Romance Is Boring (2010)

O grande trunfo de Romance Is Boring encontra-se na narrativa envolvente e no estilo literário de Gareth Campesinos! O vocalista de Los Campesinos! percorre um abrangente espectro de emoções com as suas letras e melodias vocais, navegando entre o charmoso e o grotesco, o enérgico e o apático. As comparações com Isaac Brocks do período The Lonesome Crowded West (1997) são merecidas, caso o ponto de partida seja a voz enquanto ferramenta do caos, uma infraestrutura instável à beira do colapso e os momentos de falsa serenidade que precedem o desastre. Gareth Campesinos! descreveu o terceiro álbum de estúdio da banda como sendo sobre “a morte e o decaimento do corpo humano, sexo, amor perdido, esgotamento nervoso, futebol e, ultimamente, a probabilidade da inexistência de uma luz ao fundo do túnel”. Os ganchos memoráveis e os refrães hínicos são colocados ao serviço da raiva presente nas entradas do diário do grupo. As tiradas mórbidas e metáforas futebolísticas amenizam as histórias de frustração amorosa, morte e desorientação espiritual. Todas estas contradições acabam por ganhar vigor com uma recém-adquirida tendência para a experimentação. A identidade twee-pop permanece (e de boa saúde, já que nas harmonias Gareth-Alekstranda Campesinos! reconhecemos o principal agente dinamizador das canções), porém fundida com segmentos pós-rock, pós-hardcore e emo. Seja na secção de sopro e na colaboração com Jamie Stewart na faixa introdutória “In Media Res”, no relato desportivo sincronizado com as pujantes guitarras em “(Plan A)” ou na paisagem desoladora do single “The Sea Is A Good Place To Think Of The Future”, embatemos com a versão mais arrojada e espontânea da banda até ao momento. Romance Is Boring consome-se como um romance decadentista (e nada aborrecido). A urgência na sonoridade, o impacto emocional da narrativa e a verborreia distintiva da juventude existencialista são apenas parte do magnífico ataque de pânico agridoce que é este trabalho. Um dos álbuns mais subvalorizados da década. (Diogo Álvares Pereira)

69. Lucy Dacus, Historian (2018)

Habituada a estar atrás da câmara e não à frente dela, Lucy Dacus é capaz de protagonizar a história que nos conta sem se deixar desvirtuar pela variedade de emoções que a perfazem, e o resultado disso é Historian, um registo coeso que, na sua intimidade, atinge um alcance global. Nada em Historian parece desmedido. A voz da artista surge sonora mas acolhedora. A bateria, a guitarra, o trombone e o violino que a acompanham destacam-se por vezes num crescendo pujante, só para rapidamente desvanecerem o seu ímpeto, dando lugar ao lirismo da artista. E a imensa dor associada a certas experiências é sempre recebida num tom clemente e esperançoso. Lucy destaca-se perante outras cantautoras femininas, que marcaram também a década, graças a este modo narrativo quase documental. Entre momentos contemplativos e instantes dotados de um ímpeto rockeiro, a artista mantem sempre o tom comedido, mas vigoroso. Pouco a pouco vai-nos sendo desvelado um mundo onde nem sempre parece possível encontrar um lugar, onde o medo da morte alterna com uma qualquer certeza (provavelmente herdada da avó) que lhe permite dormir descansada, onde é possível depararmo-nos com as nossas limitações, “Sweet relief, I will never be complete/I’ll never know everything”, e ainda assim respirar de alívio. (Margarida Seabra)

68. Jlin, Black Origami (2017)

Não deixa de ser fascinante que o florescimento de um género possa ser documentado numa mesma lista de melhores álbuns da década. Se Double Cup, de DJ Rashad, assinala um momento de perfeição da cena de footwork de Chicago, transportando-a à consciência nacional, Dark Energy (2015) da Jlin colocou-o na mira do mundo inteiro, talvez pelo travo global (pelos vistos, agora diz-se assim) que esta nativa de Indiana instilou na sonoridade. A versão pessoalíssima de footwork de Jerrilynn Patton atingiu, pelo menos durante os 2010, a sua própria perfeição em Black Origami, cujas colaborações explicitam a ambição e fôlego artístico de um género que, como todos os seus conterrâneos, veio das ruas e das competições de dança ao ar livre, onde ganham os pés mais desembaraçados a embaraçar o olhar. Mas, se nomes da vanguarda da música experimental como Holly Herndon ou William Basinsky abrilhantam a linhagem do álbum, convém reconhecer que a viragem do footwork à esquerda, com dimensões tão tribais quão de bailado contemporâneo, se deve exclusivamente ao génio autodidata de uma rapariga cuja história, do seu trabalho numa fábrica de aço até à criação de uma das sonoridades mais elegantes e futuristas da música pop da última década, parece saída do Flashdance. Black Origami abriu na realidade uma imagem sonora onde os arranha-céus das metrópoles americanas e a savana africana a perder de vista, as raízes ancestrais da música pop e o experimentalismo da música erudita contemporânea se tornam uma só coisa, numa visão de unidade e universalidade que dá corpo a um desejo profundo tantas vezes sufocado pela estreiteza do nosso olhar. Um desafio, to be continued. (Maria Pacheco de Amorim)

67. Julie Byrne, Not Even Happiness (2017)

Nascida em Buffalo, Julie Byrne principiou-se na guitarra com 17 anos, quando o seu pai deixou de o conseguir fazer devido à evolução da esclerose múltipla. Not Even Happiness começou a formar-se quando a cantautora abandonou o lar aos 18 anos e embarcou numa viagem que a fez passar por Pittsburgh, Northampton, Chicago, Lawrence, Seattle e New Orleans de guitarra a tiracolo. Combinando folk, new age e momentos esparsos de silêncio, o segundo registo traz-nos uma Julie solitária, bucolicamente deambulante e sonhadora. A voz profunda e serena envolvida pelo dedilhar da guitarra acústica, às quais por vezes se junta uma flauta errante, relata-nos observações de uma vida em andamento e a linguagem difusa fala-nos de relações platónicas e sonhos distantes. Apesar da sua condição nómada, a artista não romantiza a posição, assumindo por um lado o desejo de completar a demanda e a força de um peregrino, sem por outro abandonar o caráter errante da busca por um destino desconhecido do qual tem muitas dúvidas: “And I have dragged my lives across the country/And wondered if travel led me anywhere”. Na solidão dos cenários verdejantes e na imensidão azul do céu, a cantautora parece encontrar o seu lugar: “I was made for the green/Made to be alone”. Contudo, no seio desta contemplação da beleza natural, que a sua divagação proporciona, a artista apercebe-se de que aquilo que procura pode, afinal, ser encontrado num outro: “The one sense of permanence that I came to feel was mine/Only beneath your gaze”. (Margarida Seabra)

66. Destroyer, Kaputt (2011)

Dan Bejar sempre teve o objetivo de “começar do nada” cada álbum novo, o que levou à formação de uma discografia com uma enorme variedade de influências. Em Kaputt, o artista enveredou por uma onda mais jazzística, nomeando Miles Davis e os Roxy Music como principais inspirações. Pela primeira vez, o artista abandonou qualquer instrumento e focou-se unicamente na sua performance vocal, que vai sendo intercalada por longos solos de saxofone ou por uma atmosfera flutuante e esparsa guiada por sintetizadores longínquos. A sonoridade de Kaputt não deixa de provocar, à primeira, uma certa reminiscência de tempos passados e o tom descontraído e quase preguiçoso do baixo e da secção rítmica são responsáveis por alguma ansiedade inicial. Contudo, à medida que o registo vai avançando, vamo-nos deixando envolver por aquela atmosfera plácida e por vezes caricata (“Wasting your days chasing some girls, alright/ Chasing cocaine through the backrooms of the world all night”), mas que, como dá para perceber pelo videoclipe da faixa-título, é totalmente intencional e integra-se na atmosfera que Bejar pretende construir. Trata-se de um disco que só poderia pertencer ao projeto Destroyer, onde a regra de ouro parece ser a constante inovação, o que tanto pode proporcionar experiências um pouco ominosas, como agradáveis surpresas. Felizmente, Kaputt cai no segundo caso. (Margarida Seabra)

65. Giles Corey, Giles Corey (2015)

Por muito pouco que o segundo álbum de estúdio dos Have a Nice Life, The Unnatural World (2014), não lhes tenha garantido um lugar na nossa lista da década, já a presença do projecto a solo de Dan Garrett, Giles Corey, é imprescindível, mais ainda numa década assombrada por copiadores da era dourada de Bruce Springsteen no que diz ao respeito ao mundo do folk. Giles Corey segue uma via diferente do rebanho, enraizando-se na essência shoegaze dos Have A Nice Life e adoptando uma sonoridade slowcore despida até ao osso, construída com base na visceralidade do acústico. A opção estilística adequa-se à pessoalidade da narrativa, à solitude de Dan Barrett e ao seu derradeiro suplício por ajuda. O trabalho de mistura em Giles Corey transporta-nos para os confins da mente do artista. A imagética macabra paira pelo ar a cada segundo, os gemidos do autor violentamente consumidos por câmaras de reverberação e amostras de voz directamente encomendados do Inferno. Poucos álbuns ao longo da década assumem um percurso tão apegado à realidade depressiva do seu inventor e vemo-nos forçados, perante a brilhante sequência de faixas fúnebres e as histórias de vida após a morte, a imaginar tamanho sofrimento que possibilitou a criação da obra-de-arte em toda a sua plenitude. Giles Corey é um disco brutalmente franco e difícil de digerir, mas a sua existência deve ser revista como um exemplo de ressuscitação das cinzas tal qual Fénix. (Diogo Álvares Pereira)

64. Aphex Twin, Syro (2014)

Inicialmente mais interessado em produzir sons do que em fazer música, Richard David James era ainda criança quando se divertia a tocar, não nas teclas, mas nas cordas dentro do piano e a desmontar fitas e equipamentos de gravação. Sem qualquer tipo de educação musical, James aprendeu sozinho a explorar uma enorme diversidade de sons provenientes de meios tecnológicos, aventurando-se a modificar sintetizadores analógicos. Marcando presença como DJ em várias festas durantes os anos 80, o artista desempenhou um papel importante na música tecno e ambiental, estando também associado ao surgimento da IDM. O seu sexto álbum lançado como Aphex Twin incorpora tecno, synth-funk, breakbeat, acid house e jungle. Trata-se de uma experiência sonora de 64 minutos, que passa por momentos ritmicamente acelerados e quase unicamente percussivos, por instantes melódicos e dançantes culminando numa balada final protagonizada pelo piano e pelo som distante de alguns pássaros. Gravado em seis estúdios diferentes, incluído o que James construiu na Escócia, e com a ajuda de um engenheiro de som, que acompanhou o artista durante três meses, o álbum foi criado na totalidade em estúdio. Mais do que um grande marco inovador para o artista e para o género, Syro sobressai pela sua inesgotável diversidade, que passa pela capacidade de Aphex Twin explorar ao máximo cada pormenor que compõe cada faixa, surgindo ora com um toque melódico inesperado, ora com uma batida quase impercetível, mas que afeta a sensibilidade do ouvinte atento, ora inserindo uma voz humana distante e divagante. James afirma ter culminado uma era com Syro, garantindo que depois deste álbum já não tem mais nada a explorar aqui e que vai partir para outro lado. Não custa a crer, dada a diversidade de Syro, e nada como assinalar este fantástico fecho de um ciclo na vida do principal cérebro da música eletrónica inteligente incluindo-o na lista dos melhores álbuns da década dos 2010. (Margarida Seabra)

63. Cymbals Eat Guitars, Lose (2014)

Com as quatro letras do título estilizadas em maiúsculas, LOSE deve ter sido o primeiro álbum na história a consciencializar o público para o fenómeno deveras interessante envolvendo a palavra “lose”. O significado já é forte por si, mas quando “lose” é a única palavra num título, todo em maiúsculas, nota-se a verdadeira diferença entre Lose e LOSE: este último ganha vida e berra-nos na cara. É certamente uma pista para a principal temática do álbum. Em 2007, o guitarrista D’Agostino perdia o amigo e colaborador Ben High, com apenas 19 anos. Posteriormente em 2014, D’Agostino sentiu que finalmente conseguiria fazer jus à pesada temática e nela se focou para o terceiro álbum dos Cymbals Eat Guitars. LOSE parte desta tragédia e desenvolve-a de forma nostálgica, do ponto de vista de alguém que cresceu e sente que se perdeu. As letras são particularmente tocantes, graças à forma diarística como D’Agostino imortaliza momentos triviais da adolescência e as memórias com o amigo. Estilisticamente, no álbum encontramos a banda mais curiosa do que nunca, experimentando com elementos de produção variados e cobrindo um espetro maior de géneros musicais. A sonoridade típica da década de 80 não desapareceu, mas convive agora com uma secção de cordas em “Child Bride” ou com o cow-punk em “XR”. LOSE foi o penúltimo álbum dos Cymbals Eat Guitars, que entretanto se separaram discretamente em 2017. Ficou, no entanto, para a história este valioso testemunho de uma banda com uma visão única, evidente não só na sua abordagem idiossincrática e sincera a certos temas como o da juventude, como também numa sonoridade punk capaz de revitalizar o que, noutros de menor talento, não passaria de nostalgia.

62. La Dispute, Wildlife (2011)

Das frias e selvagens paisagens de Grand Rapids (Michigan), La Dispute conseguiram impôr o seu junvenil e dissonante pós-hardcore, recheado de ruidosos e monocórdicas declamações de desespero e revolta. Desde Vancouver (2006), e Somewhere at the Bottom of the River Between Vega and Altair (2008) o quinteto soube evoluir, e absorver outras influências, mais experimentais e até jazzísticas, espelhadas designadamente nos seus 7”, consolidando o seu perfil musical, por via de estruturas mais dinâmicas, arranjos e crescendos inteligentes, e textos mais refinados, mas sem qualquer concessão no que toca à violência dos seus espasmos de afirmação, por vezes quase declamados, a sua eterna water(wild)mark. Wildlife é o álbum mais significativo desta evolução dos La Dispute, com Jordan Dreyer mais seguro quanto dramático como líder e vocalista da banda. Dreyer que já era escritor e nunca tinha cantado antes de formar a banda com o seu primo e baterista Brad Vander, abre agora espaço para uma exibição mais coesa e orquestrada da sua banda, plena de ritmos tensos e guitarras carregadas de electricidade. A mensagem é amarga e amargurada, desde a crítica e desespero dos monólogos (“A Letter,” “A Poem,” e “A Broken Jar”), à dor e sofrimento perante a violência dos gangs (“King Park”), saúde mental (“Edward Benz, 27 Times”), ou a morte (“I See Everything”). Um dos marcos mais duros e épicos da década. (Rui Ribeiro)

61. Run The Jewels, Run The Jewels 2 (2014)

Os Run The Jewels conquistam o troféu de dupla hip-hop com mais garra da década. Em Run The Jewels 2, o grupo norte-americano constituído por El-P e Killer Mike encarna na sua cadência toda a determinação do hardcore hip-hop dos anos noventa. O trabalho de produção de El-P soa contemporâneo e dinâmico, transportando à velocidade da luz a atitude hostil dos N.W.A. e Run-D.M.C. para o panorama actual. Em “Jeopardy”, os instrumentos de sopro anunciam o abeiramento de um futuro épico do género. Mal começámos a escutar o disco, mas já o sabemos. A apressada e sinistra batida de “Oh My Darling Don’t Cry” segue-se e sobressai no lado negro da sonoridade uma realidade: os Run The Jewels carregam maquinaria pesada consigo… e não vêm para brincar. Vêm sim para confrontar, através das suas rimas provocatórias e instrumental compacto, tempos de instabilidade sociopolítica e repercussões violentas. O single “Close Your Eyes (And Count To Fuck)”, que conta com a voz activista de Zack De La Rocha, assim como a faixa “Early”, reflectem na ira lírica de Killer Mike e El-P o espírito insatisfeito do hip-hop politicamente consciente. “All Due Respect” convida o baterista dos blink-182, Travis Barker, a partir a loiça e a trazer à mesa as suas origens punk. Run The Jewels 2 é uma sequela mais frontal e agressiva, com berço nas formas hardcore das diferentes famílias musicais. É também um espectáculo impetuoso do início ao fim, encontrando na química entre Killer Mike e El-P, na sua versatilidade e poder rímico, o combustível necessário para galgar milhas. (Diogo Álvares Pereira)

60. Ariel Pink, Pom Pom (2014)

A incorporação de humor e sátira na sonoridade de uma canção sempre gerou controvérsia ou mesmo alguma indignação por parte da audiência mais niquenta. A adoração balanceia a desconsideração no que diz respeito à obra de Frank Zappa e Mothers Of Invention, The Residents ou DEVO. Chovem acusações de ignorância, apropriação cultural, desconsideração por movimentos de relevo para as comunidades visadas e o filme repete-se. Nesse sentido (e para quebrar um pouco a homogeneidade de pensamento), Ariel Pink é um espírito livre e, consequentemente, um alvo a abater pelo vigente autoritarismo contraditório. É de estranhar que o seu portefólio ainda não tenha sido vítima do “lápis azul” e não seremos nós a decapitar o autor iconoclasta. Aliás, torna-se complicado decapitar alguém que automutila a sua projecção pública de bom grado. Pom Pom prende-se entre a paródia e o pastiche, consistente do início ao fim e representativo do estilo único do músico. O hypgnagogic pop (baptizado por Ariel Pink’s Haunted Graffiti e influente para artistas como James Ferraro e Dean Blunt) e as colagens melodiosas trazem à memória estéticas em desuso, mais especificamente a vertente estapafúrdia, sempre divisiva, da década de oitenta. As lantejoulas, os penteados volumosos, o new wave de gosto duvidoso e os filmes B são sonoramente estilizados pelo compositor californiano, assim como a revolução sexual intrinsecamente associada a qualquer um dos elementos mencionados. Acorrentado à memória e, paradoxalmente, de coração independente, Pom Pom é um manguito em tons rosa-choque ao politicamente correcto, à severidade venenosa e ao próprio Ariel Pink, derrotado na essência e disfarçado de herói retro e piegas. No fim, só assimila a anedota quem realmente quer. (Diogo Álvares Pereira)

59. Laurel Halo, Dust (2017)

Não há dúvida de que a americana Laurel Anne Chartow, há anos sediada em Berlim e na Hyperdub, colocou a sua extensa experiência em diversos âmbitos musicais, desde a formação clássica em piano e violino ou o conhecimento de música eletrónica até à prática em bandas de jazz, ao serviço da desconstrução e reconstrução sonora que estão na origem de Dust. Pó é o que de facto sobra de todos os materiais a que Laurel Halo deita a mão, neste álbum onde são analisados e sintetizados os mais díspares sons que o mundo e a tradição musical podem oferecer. E, no entanto, a poeira fabricada e cimentada transfigura-se numa textura volátil mas densa, de onde tudo vai emergindo à superfície, como imagens que aparecem e pairam por instantes, para logo se desvanecerem. Fragmentos de arpejos de instrumentos de sopro ou cordas, campainhas, jogos de vídeo e avisos eletrónicos, amostras sonoras acústicas de metais, notas de baixo bolbosas e avulsas, batidas tecno, tudo se vai entretecendo e substituindo numa corrente sonora ininterrupta, assegurando um ritmo subterrâneo, confluindo por vezes melodicamente, deformando-se numa massa atonal, dispersando no vazio e ecoando no ar. Flutuando e entrelaçando-se neste caudal, o canto repetitivo e fantasmagórico de Halo desenterra da memória uma Sade de timbre agora mais robótico, assombrando-nos na sua insistência. É o ser que, tirado do pó, se adensa e rarefaz na procura de uma única certeza, coagulando-se numa única pergunta: “Do u ever happen?” (Maria Pacheco de Amorim)

58. Fleet Foxes, Helplessness Blues (2011)

Depois de assumirem o protagonismo em 2008 com os lançamentos do EP Sun Giant e do álbum homónimo de estreia, os Fleet Foxes regressaram em 2011 com o triunfante Helplessness Blues. Com vontade de cimentar esse protagonismo no universo folk norte-americano, Robin Pecknold e companhia (onde se inclui um Josh Tillman que ainda se viria a tornar Father John Misty) trazem um disco liricamente mais intrincado e complexo do que o predecessor, mas que se expande nas melodias e na vasta palete de instrumentação e harmonias, fazendo de Helplessness Blues um álbum que nunca queremos que termine. A certa altura, Pecknold reflete sobre a sua condição individual e sobre um dia ser capaz de se conectar a uma realidade da qual fazem parte outras pessoas (“someday I’ll be like the man on the screen”). A vantagem de uma análise em retrospetiva, como é esta que aqui escrevemos enquanto escutamos Shore (2020), quarto álbum da banda, pela milésima vez, é a de poder dizer que Robin Pecknold chegou ao lugar espiritual que ambicionava alcançar. A prova de que Pecknold e os seus Fleet Foxes são um dos melhores projetos musicais da atualidade é que, daqui a uns anos, quando refizermos esta lista para uma nova década, os Fleet Foxes estarão lá outra vez. (Daniel Rodrigues)

57. Katie Dey, Solipsisters (2019)